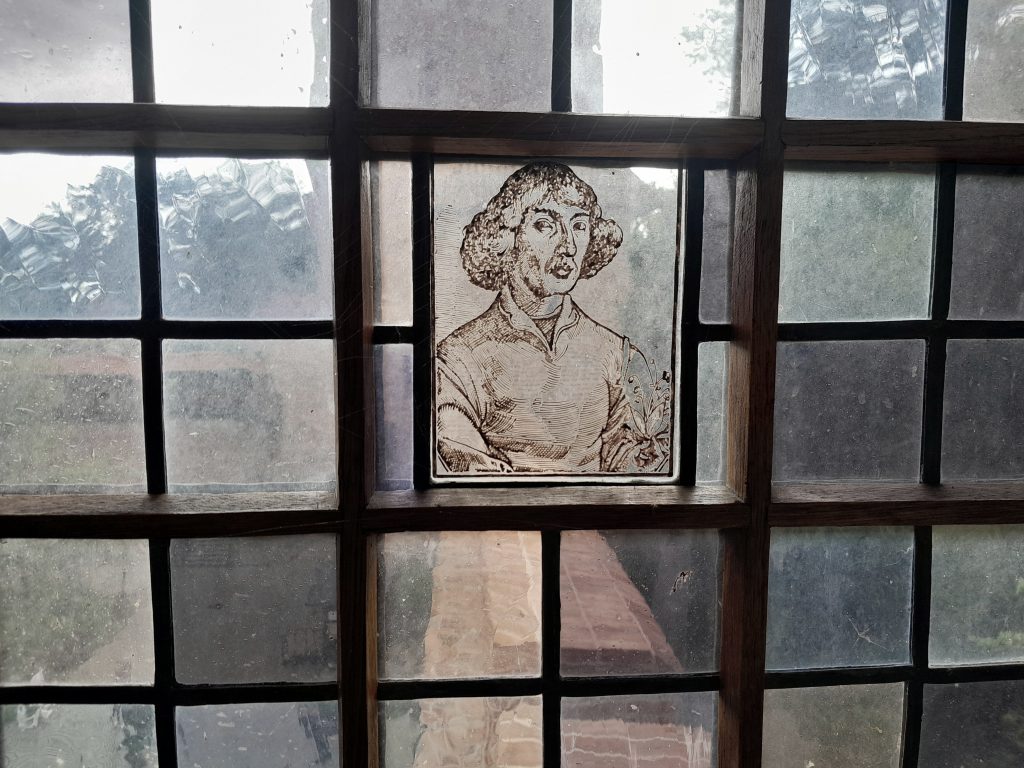

Es donnert, als wir den Turm von Kopernikus betreten. Ein Sommergewitter jagt über das Haff, die Wolken reißen auf, Regen und Sonne wechseln einander ab wie auf einer schlecht justierten Himmelsuhr. Im Halbdunkel sitzt er vor uns – die lebensechte Figur, vertieft in das fulminante Werk, das die Welt aus den Angeln heben wird: De revolutionibus orbium coelestium. Mit feiner Hand rechnet und schreibt er, Nikolaus Kopernikus, dieser Alleskönner aus Toruń (Thorn), der in Krakau und Italien Medizin und Kirchenrecht studierte, ehe er den Lauf der Sterne neu ordnete – und damit den Lauf der Menschheit.

Ironie der Geschichte: Im Mai 1543 stirbt er, ohne noch die Folgen seiner kopernikanischen Wende mitzuerleben. Ein Renaissancegenie, das alles sprengte – und sich selbst nicht mehr rechtfertigen konnte.

Draußen im Hof, wo sich im Pflaster das Muster eines Labyrinths abzeichnet, ziehen deutsche und polnische Touristen friedlich aneinander vorbei, jeder auf der Suche nach „seinem Kopernikus“: Gelehrter, Nationalheld, Europäer. Vielleicht ist es überhaupt nur eine Frage der Umlaufbahnen, ob Menschen einander friedlich begegnen oder in Kriegen kollidieren.

Ein Gedanke, der sich hier, nur wenige Kilometer von der russischen Grenze entfernt, aufdrängt. Kaliningrad (Königsberg) liegt gleich hinter den Feldern und Wäldern – wie eine Drohung am Horizont. Ich bedaure, die Heimatstadt meines Großvaters mütterlicherseits niemals besucht zu haben. Meine kaschubische Großmutter zog einst aus der Nähe von Lębork (Lauenburg) hinüber, der Liebe wegen. Eines ihrer Kinder war meine Mutter – und so darf auch ich mich wohl Kaschube nennen. Ein Wort, das im heutigen Polen manchmal als Schimpfwort gebraucht wird. Donald Tusk ist Kaschube – und seine Feinde sind Legion.

Polen steckt mitten in den großen geopolitischen Verwerfungen unserer Tage. Ein Präsident, der auf internationalen Gipfeln fehlt. Ein amerikanisch-russisches Tandem, das sich Europa nach Gutdünken zurechtlegen könnte. In Polen fürchtet man, dass die Russen bald über weitere Grenzen rollen – erst die baltischen Staaten, dann vielleicht auch dieses Land. Was mich dabei immer wundert, ist die Sicherheit, in der sich die Deutschen wiegen. Als gäbe es an der Oder eine unsichtbare Abwehrmauer.

Am russisch-polnischen Grenzrand blicken wir auf ein ordentliches polnisches Militärlager, Panzer und Fahrzeuge in Reih und Glied. Und doch: Sollte es in den kommenden Monaten zum Ernstfall kommen, dürfte der Widerstand schnell gebrochen sein.

Später erreichen wir Elbląg (Elbing). Eine Stadt, die wirkt, als sei sie in den 1990er Jahren eingefroren: leere Straßen, geschlossene Läden, dafür ein Sex-Shop neben einem Devotionalienladen – eine groteske Nachbarschaft, die die Tristesse noch steigert. Das polnische Wirtschaftswunder – hier hat es nie Wurzeln geschlagen.

Regen fällt, dann wieder Sonnenschein, alles wechselt in rasender Geschwindigkeit. Ich denke, wie oft in letzter Zeit, an die Jahre, die mir noch bleiben. Kopernikus hatte keinen Taschenrechner, um die Zeit zu berechnen. Ich habe keinen, um mein eigenes Leben zu kalkulieren. Die Umlaufbahnen sind unsicher.

Text: mee